Panasonic PORTABLE CD STEREO SYSTEM RX-DT909

前々から探していましたがようやく近所のハードオフで保護しました。松下のバブル時代の最高峰CDラジカセ「RX-DT909」です。このラジカセは松下のバブルラジカセの中でも機能面、デザイン面、音質面でのバランスが取れた最も優れたモデルだと私は思っています。音質は一世代前のDT99の方が良いという話はありますが、このモデルでもラジカセとしては非常にクオリティの高い音質を誇っています。

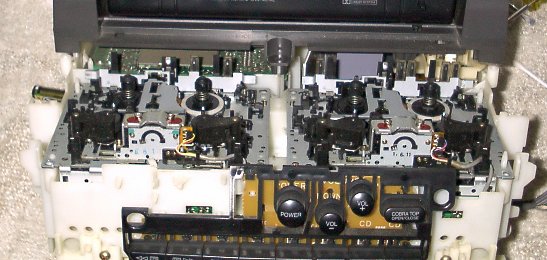

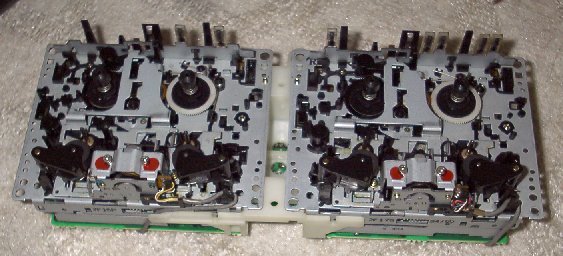

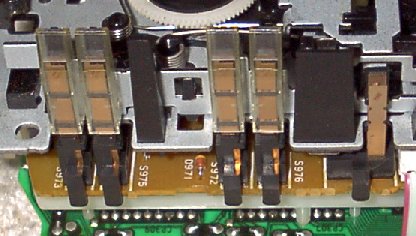

機能面では、ダブルカセットがメタル、ハイポジテープ対応、ドルビーNR対応。X-SBS(重低音増強機能)10段階、テクノサラウンド機能、スペクトラムアナライザー(スペアナ)、グラフィックイコライザー(グライコ)(プリセット4種類の他ユーザー設定可能)、外部入力端子、CD出力端子、音声時計、2way高音質スピーカーってなところでしょうか。ラジカセとしては至れり尽くせりで、どちらかというとミニコンポに近い性能です。いわば、持ち運び可能なミニコンポってなところです。

このラジカセが現役販売だった当時、私は友人に勧めてこのラジカセを買わせた記憶があります。クラシックを好む友人だったので、選択としては正解だったでしょう。その友人が今でも使っているかは不明ですが…。電動可動操作盤「コブラトップ」が動く様が印象的でして、個人的にも思い入れのあるモデルでした。

ちなみに今回の機体は、本体のみジャンク扱い、「動きました」と値札に書いてあって3000円。リモコンは別で500円でした。