|

|

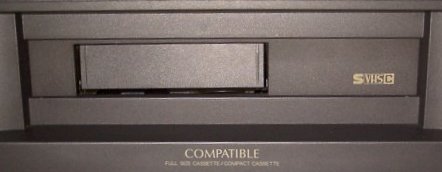

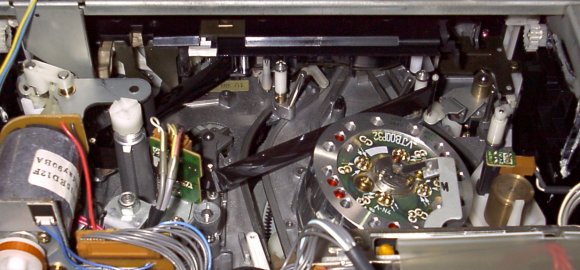

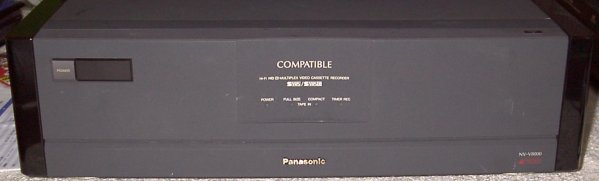

とうとうこんなデッキにまで手を出してしまいました(笑)。松下のバブル期の重厚デッキVシリーズの1つで、90年頃の作品です。Vシリーズとはいえ、このV8000とV10000しかありません。で、このV8000は定価26万円。V10000は定価41万7千円です。もうここまで来ると外観はビデオじゃないですねぇ。今回もジャンク入手ですが、レアデッキなのでお値段はチト高めの13000円でした。某オークションにてノーチェックジャンク扱いで落札。まぁ、ノーチェックとはいえ、どうせ壊れているでしょう。 松下の編集向けデッキには、「Video Master」 という名称が付けられていますが、この名前を冠したデッキは、NV-1000HD,NV-FS1000,NV-V8000,NV-V10000の4種類だけだと思います(他にもあるかな?)。今回は重厚感を強調するために(笑)写真は大きめとなっています。 |