FMV BIBLO NB7 ジャンクマザーPC 2号機

FMV BIBLO NB7 ジャンクマザーPC 2号機

|

|

|

||

|

|

|

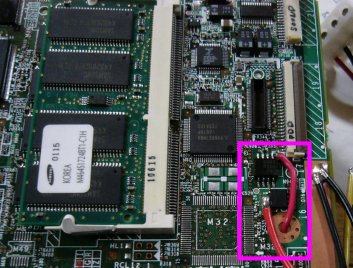

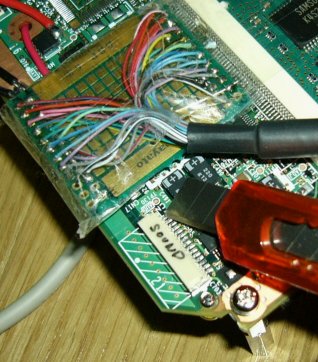

HDDとDVD−ROM用に+5Vをマザーボードから取るわけですが、前回のPS2PCではどちらもプライマリIDE用のものを取り出していました。今回は比較的消費電力の高いDVD−ROMドライブを使うので、別々に取り出しています。 この赤い四角で囲ったところに電源ICがあり、ここから+5Vを取るのが便利です。 |

|

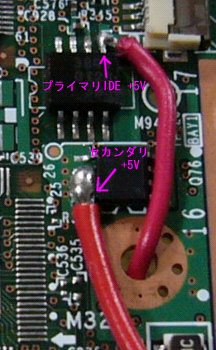

拡大するとこんな感じ。プライマリIDE用のピンをリレーや3.5インチIDEドライブに接続し、セカンダリ用はDVD−ROMドライブに繋いでいます。 パターンを追いかけていないので分かりませんが、もしかすると、プライマリもセカンダリも電源を作っている石は同じだったりするかも。でもまぁ、一応分けておく方が安心だと思います。 |

|

アクリルを使った前面の化粧パネルを制作します。あくまでも装飾用のパネルなので、別に無くても何ら問題はありませんが、あるのとないのでは見た目の印象が全く変わってきます。また、アルミは傷が付きやすいので、保護の目的もあります。 素材は、ホームセンターで買った2mm厚のアクリル板。これをPカッターでケース前面のサイズ(300x50mm)にカットし、DVD−ROMドライブのベゼルの部分を金鋸+Pカッターで切り取りました。短い辺を金鋸で切っておいてから、長い辺をPカッターで掘り下げてパキっと折りました。断面はケースに合わせて板ヤスリで整えます。 |

|

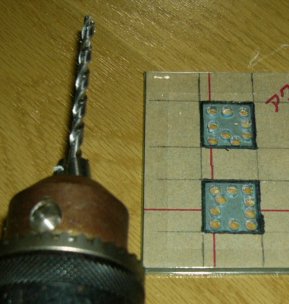

アクリルで厄介なのは穴開けです。PS2PCで経験したように、加工時に力を掛けすぎるとアッサリと割れます。穴を密集させて開けるときは特に要注意。 ドリルをあまり押さえつけないようにしながら慎重に穴を開けました。コツは穴と穴がダブらないように、ある程度の距離をおくこと。近すぎるとドリルが隣の穴に吸い込まれます。この時に瞬間的な大きな力が掛かって割れます。 |

|

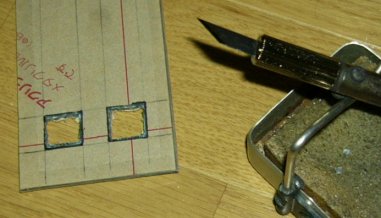

穴と穴の間はホットカッターで溶断し、平らにならしました。こいつを使えば素材を割ってしまう危険性が減ります。 カッター状になったコテ先はホームセンターで売ってました。これを大昔使っていたニクロムヒーターの半田コテに装着しただけです。形状の問題でセラミックヒーターのコテには使えません。刃先を当ててからアクリルが柔らかくなるまでは結構時間がかかるので、あせらずゆっくりやるのがコツです。 この後、断面を板ヤスリで綺麗に仕上げています。前面USBの穴も同様に加工しています。 余談ですけど、このニクロムのコテは中学校の技術科の授業で作ったやつです。熱にムラがありまくりで、コテ先を研いでもすぐになまるので、細かい部品の半田付けではまったく役に立たないものでした。 現在はセラミックヒーターのコテを愛用していますが、ニクロムヒーターと比べて素早く暖まり、コテ先の熱にムラがなく、リーク電流の心配もないので、電子部品の半田付け用途には非常に使いやすいです。 |

|

| DVD−ROMドライブのベゼル用のアルミ板とアクリル板を改めて切り出しました(先に切り出した部分は 微妙にサイズが小さくなってしまうので使えません)。問題は、これらをどうやって貼り合わせるか、です。透明アクリルなので、接着剤や両面テープを使うと見た目が悪くなってしまいますし、ネジ止めすると出っ張ったネジ山がドライブと干渉してしまいます。 |

|

|

よくよく考えたら、底面吸気ファンの金網と同様にリベットを使えば良いのでした。これならば美観を損ねることなくアルミとアクリルを張り合わせることができ、なおかつ出っ張りが少ないのでDVD−ROMドライブに両面テープで貼り付けることができます。2mm径のリベットをニッパーで適当な長さに切った後、ハンマーで叩いて張り合わせました。 尚、フロントパネルとケースは画像のような飾りネジ2個で張り付けています。フォトスタンドなどで使用するもので、表面が平らになっています。 |

|

IDEのアクセスランプ用信号ははIDEの39Pからも取り出せますが、このピンはプライマリとセカンダリが共通なのでHDD、DVD−ROMドライブのどちらへアクセスしたときにもアクティブになってしまいます。 プライマリとセカンダリを分けるためにPS2PCではダイオードを使用しましたが、今回の機体でダイオードを噛ませたところなぜかDVD−ROMにアクセスできなくなってしまったので、やり方を変えました。 このHDDは基板にチップLEDが付いていてアクセス時に光るようになってましたので、これを利用することにしました。ワイヤーで信号を引き出して、2pのコネクタに誘導しています。 |

|

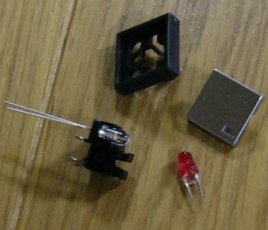

で、コネクタからケースに設けたアクセスランプ用LEDに接続しています。 LEDは赤色ブラケット入りのものです。電源ボタンとDVDトレイイジェクトボタンの間に付けました。 |

|

その電源ボタンですが、こんなんです。パーツ屋で売ってました、それぞれが別パーツになっており、お好みで組み合わせて使うようになっています。 電源ボタンに、電源LEDを仕込み、DVDイジェクトボタンにDVD−ROMドライブのアクセスランプを仕込んでいます。 これ用のLEDは赤、緑、黄しか売ってませんでしたので、LEDを白色のものに交換しました。LEDが接着剤でガチガチに固められていて外すのが大変でした。 |

|

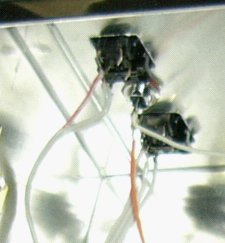

ケースに取り付けて裏から見たところ。 配線は、各ボタン3本です。押しボタンスイッチ、LED(アノード側)、GNDの3本。 ちなみに押しボタンの配線には、2つとも同じ形状のコネクタを使っているので、フェイルセーフの為、ピンの配列は共通にしています。よって間違ってコネクタを繋いでも、ボタンの配置が変わるだけで同じように機能します。こういう配慮は意外と大事だったりします。 |

|

ちなみに電源ボタンの信号取り出しポイントはここ。PS2PCの記事でも書いてありますけど。 |

|

IEEE1394端子は被覆線をツイストペアにして引き出しました。それなりに高速通信なのでこうしたほうがノイズ対策になります。これをGNDでシールドすると尚良いと思いますが、配線が短いのでそこまではやってなかったりします。 |

|

マザーからアナログ音声信号を引き出すために、コネクタを外します。 このまま半田付けしても良いのですが、外したほうが作業はやりやすいです。まずはカッターでコネクタの足を根本から切断しておきます。この段階では完全に切断できなくてもOK。 |

|

両端で半田付けされているので、ここにコテを当てながら少しずつ持ち上げます。 ある程度持ち上がったら、コネクタを上下に揺すって取ります。 |

|

パターンを新鮮な半田で綺麗にしました。カッターでの作業で断線していないかもチェックしましょう。 |

|

PS2PCと同様に物理的なボリウムは1kΩで固定してます(この抵抗を付け忘れると音が出ません)。また、GNDはダイソーの銅箔テープを張り付けてそこに半田付けしてます。 今回は各音声信号(IN / OUT / MIC / SPDIF)を2芯のシールド線で配線しました。ジュンフロン線で配線したPS2PCと比べると明らかにノイズが減ってますが、それでも完全ではないようです。まぁ、オンボードサウンドなのでこのあたりが限界なんでしょう。 |

|

当初、CPUファンは12V電源に1w(数十Ω)の抵抗を噛ませて7V程度に降圧して回してみたのですが、意外と抵抗からの発熱が大きい上に、12Vの3端子レギュレータへの負荷が増えて、発熱も大きくなってしまいました。 その問題を解決するためにファン用には別のレギュレータを使ってやることにしました。可変レギュレータのLM317を使い、リレーを通った16V電源から降圧してます。調整用の半固定抵抗を設けて、0〜12Vの範囲で任意の回転数で調整できるようにしました。ケースファンも12Vで回すとうるさかったので、ここから電源を取ってます。 マシン全体としての消費電力はほとんど変わりませんが、これで12Vのレギュレータの発熱は大分減りました。 また、USBハブ用の電源はこのレギュレータにさらに低ドロップタイプの5Vのレギュレータを噛ませて作っています。出力可変電源にレギュレータを付けるという妙な設計になっていますが、5V以下でファンを回すことはまずないので、問題はないと思います。 ちなみに画像のように、5VのレギュレータはLM317のヒートシンクにシリコングリスを塗って張り付けています。今回使ったLM317はフルモールドタイプでヒートシンクが絶縁されていますが、普通のLM317は放熱版が出力と繋がっているので、ヒートシンクがGNDと繋がると異常発熱します。要注意。 |

|

|

以上で部品の加工は終了。いよいよ各パーツをケースへ組み込みます。まずはDVD−ROMドライブをケースに固定するわけですが、トップカバーに穴を開けてネジ止めするとケースの美観を損ねてしまいます。そこで、ダイソーのスポンジタイプの強力両面テープで貼り付けることにしました。この両面テープ、平滑な面に対してはかなりの粘着力があり、一度張り付けると剥がすのが結構厄介です。こんな感じに四隅を張り付けるだけで十分な固定が得られます。 ちなみにドライブのベゼルも同じ両面テープで貼り付けています。 |

|

|

ベゼルの深さを考慮しながらDVD−ROMドライブをケースに張り付けました。ベゼルを押し込んだ時に多少の「遊び」ができるくらいが丁度良い深さです。実際はなかなか一発で決まってくれないので、何度も張り直してます。両面テープの粘着力が強いので張り替えも大変です。 他には、ケースファン、PS/2コネクタを取り付けてます。 |

|

|

マザーを組み込んで各種コネクタを繋いだ状態です。ファンコントローラの基板は、ヒートシンクに風が当たるようにCPUファンの右側にネジ止めしています。 前面USBとDCジャックとメインスイッチはマザーに直接配線。前面USB、SPDIF、USBハブ、IEEE1394、LANコネクタはネジ止め、アナログ音声、DCジャックはホットボンドで接着しました。マザーに直接配線したり、コネクタをケースに接着したりするとメンテナンス性が低下するのであまり好きじゃないんですが、ある程度は妥協です。 尚、3.5インチHDDはボトムプレートにネジ止めした状態で、この画像左側に開いたスペースに格納されます。HDDにはCPUクーラーで発生した風が当たる上に、アルミのボトムプレートからの放熱があるので熱が籠もる心配はほとんど無いと思います。 |

|

|

背面端子群ですが、このサイズのPCでこれだけ付いていれば十分でしょう。USBは前面、背面合わせて7ポートありますし、内蔵PCカードによる100baseのEtherNetも使えるし、PCカードスロットも1つ空いています。IEEE1394端子も付いてますしね。使うかどうかは分からんけど。 あとは、ボトムプレートにHDDを張り付けてコネクタを繋げば完成です。 |

|

ボトムプレートにHDDを取り付けて、本体にネジ止めしてとりあえず完成。縦置き用に四角いゴム足を張り付けました。外観はフルアルミケースなのでピカピカです。傷が付かないように保護シート(ただの紙)を貼り付けた甲斐がありました。 この状態でPCカードスロットは上面に出るようになってます。使わない時はホコリよけにダミーカードを挿しておく必要がありますね。 横置きでも使えるように考えてますが、底面吸気のため、厚み1センチ程度の足を取り付ける必要があるでしょう。足は太いアクリルの丸棒を切り出して制作する予定でありますが、面倒なので延び延びになってます…。 |

|

PS2と並べてみました。高さはほとんど同じ、奥行きは少し長く、幅はPS2よりやや狭い感じ。容積は同じようなものだと思いますが、完全な箱形なので制約が少なく、組み込みはラクでした。 フロントパネルはアルミの金属光沢にアクリルの透明感が重なって、なかなかイイ感じになってます。DVD−ROMドライブのベゼルもケースと同一の素材で作っているので、市販のPCケースにありがちな、統一感のまったくないベゼルでデザインが台無しになることもありません。 |

総評

てなわけで、制作期間およそ2ヶ月で完成しました。元がPS2PCの予備で余ったマザーだったので、最初はダイソーの100円ケースあたりでテキトーに作ろうかとも思っていたのですが、丁度良いサイズのアルミケースが手に入ったので、気合いを入れてしまいました。細かいところに拘りだすと、工作量がどんどん増えてしまいますが、手間を掛ければ掛けるほど完成度は高くなりますし、完成したときの満足度も高くなりますね。これが自作のいいところですが、このあたりは限りなく自己満足に近い世界になってくるので、分かる人にしか分からんでしょう。

さて、お約束の制作費用を算定してみます。正確に記録していないので結構いい加減ですが、こんな感じ。

部品 内訳 小計 マザーボード 2480円

ケース

本体 1280円

ボトムプレート 540円

アクリル板 600円

リベット類 240円

ファンカバー(金網) 350円

ネジ類 250円

前面スイッチ、LED 1000円

L字金具、アングル 250円

ゴム足 120円

4630円

電源回路

基板 120円

レギュレータx2 400円

抵抗、VR 150円

コンデンサ 120円

コネクタ 500円

リレー 190円

ヒートシンクx2 240円

1720円

内部パーツ

IDEケーブル、コネクタ、変換基板 1500円

前面USB 200円

電源ケーブル、コネクタ ジャンク 0円

CPUファン+ヒートシンク ジャンク 100円

スペーサー 1200円

3000円

ドライブ

HDD 余り物 0円

DVD−ROM 貰い物 0円

スリムCDドライブ変換基板 1280円

小コネクタx2 200円

1480円

背面端子

USBハブ 2000円

アナログ音声端子 100円

SPDIF 0円(ジャンク)

PS/2 2個 240円

ケースファン 1500円

ファンガード金具 240円

LAN 340円

メインスイッチ 250円

4670円

総計 17980円

なんだかんだでそれなりのお金が掛かっていることが判明しました。手持ちのHDDとDVD−ROMドライブを使ったので、この分の費用が入っていませんが、それ以外の部分の費用が市販のベアボーンキット(CPU、メモリ無し)よりは安いのでまぁまぁですかね。

それにしても細かいパーツも数が増えると結構な値段になるもんです。部品屋で買い物すると、大して買ってないつもりでも毎回数千円単位でお金が出てゆくのですが、塵も積もればってやつなんでしょう。考えてみれば部品屋のパーツって、いちいち高いですよね。単品売りだから仕方ないかも知れませんが、スイッチやコネクタ一つでもモノによっては300円くらいしたりします。こういうのを適当なジャンクから再利用できれば安く済ませられるんですが、最近の製品って部品が基板直付けで外しにくかったり、、樹脂でモールドされていたり形状が特殊で汎用性に乏しかったりで、再利用が難しいものが多いです。徹底したコストダウンの結果としてそうなっているわけですが、同時に故障品を修理するより新品を買ったほうが安いという現象を生み出しています。家電リサイクル法も施行されたことだし、メーカーにはもっと修理や再利用がしやすい製品を作ってもらいたいもんですね。

ちなみにこのPCは豊富なUSB端子を生かして、プリンタ(スキャナ、FAX複合機)等に繋いでプリントサーバー、DVD焼きマシンとして活用する予定です。

copyright (C) 2004 Niga.