猫の手3号は組み立てキットとしてリリースするため、出荷する基板が良品か否か、組み込み前に調べる必要がある。M.A.D.社からのリリースが滞ってしまった主な理由がコレで、簡単にチェックできる装置の必要性は感じており、今回重い腰上げてチェッカーを作成した。

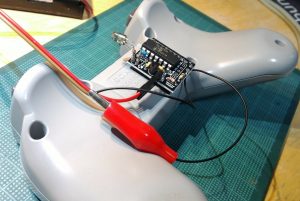

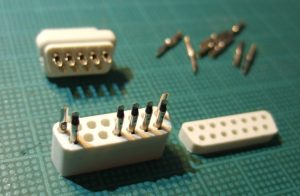

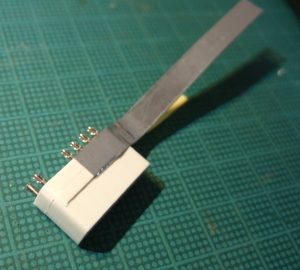

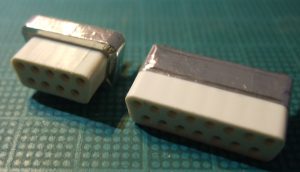

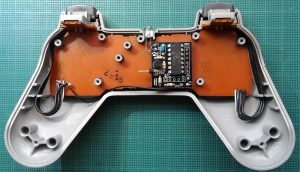

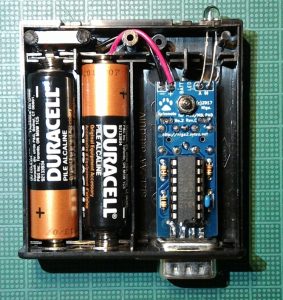

猫の手3号b用のチェッカーがコチラ。内部の2mmピッチの5pパターンにピンヘッダとピンソケットを継ぎ足してかさ上げし、ケース背面からキット基板を直接挿し込めるようにしてある。

鰐口クリップはWakeUp信号用のもので、Rボタンへ配線してある。電源のピンソケットを差し込むと動作するので一通りの操作をチェックできる。

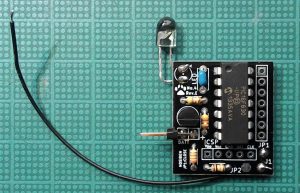

猫の手3号c用のチェッカーがコチラ。ピンソケットを長めのピンヘッダでかさ上げしてある。基板は赤外LED非実装の状態のためテスト用のLEDが必要で、足にスルーホール用テストピンを半田付けしている。鰐口クリップはR2ボタンに増設したダイオードに接続してある。

テスト対象を挿しこみ、LEDと鰐口クリップと電源を接続すると動作する。これらのチェッカーで製造した基板が全品動作品であることを確認した。