前回に引き続き、イースタイン(東京ピアノ工業)のグランドピアノのまとめ、第4回はいよいよ当方所有の杵淵250型。イースタインとして4番目のグランドで、「日本一の調律師」といわれた杵淵直知氏によるオリジナル設計のピアノである。以前の記事で紹介した旧250型とは全く異なる設計のもので、明確に区別するためここでは「杵淵250型」と呼称する。

奥行きは当方による実測値で187cm。先行の150型は奥行き159cm、350型は192cm(ピアノ屋ドットコム公表値)であり、その中間の大きさという理由で250型と命名されたらしい(p.96)。とはいえ、350型との違いは5cm程度で見た目の印象はほとんど同じだろう。旧250型が185cmなので、280型あたりが妥当なネーミングではないかと思うが、命名の時点で旧250型は忘れ去られた存在だったのだろうか(実際に完成時期はおよそ10年の隔たりがある)。旧250型はタマ数が少ないために混同するようなこともなかったのかも知れない。

おことわり

現物が希少であり、比較検討のため必要と思われる画像はネットで集めたものを引用・転載しています。資料性を鑑みて、オリジナルを改変せず、できるだけ引用元を明らかにしています。現行の著作権法上認められる研究目的の引用と解釈していますが、権利者からの申し立てがあれば削除等対応します。

杵淵250型については書籍「響愁のピアノ」の第6章「『日本一』の調律師、杵淵直知を迎えて 250型の開発」として記述されている。以下に冒頭部分を引用する。

数あるイースタインピアノの中で、グランド250型は極めてオリジナリティが高い。技術顧問として出入りしていた東京の調律師杵淵直知がひたすら音色の良さを求めて独自に設計し、商品化にこぎつけたものだ。(P.89より引用)

杵淵250型が誕生した経緯について、文献の内容を要約して紹介する。設計者の杵淵直知氏は1925年に調律師杵淵直都氏の子として生まれ、1947年ヤマハに委託生として入社し、大橋幡岩氏(大橋ピアノ研究所の創設者)に師事。5年の修行を経て父の杵淵ピアノ調律所に入ったが、海外の一流ピアノの音創りのノウハウを身につけるため2年半西ドイツへ単身留学し、グロトリアンやスタインウエイの工場で修行を積み1963年帰国。スタインウエイのピアノに惚れ込んだ氏はその魅力を最大限取り入れた独自のグランドピアノを作りたいと考え、イースタインがそれに手を貸すことになった。(p.89-p.92、海外留学については氏の著書「ピアノ知識アラカルト」p.86に記述あり)

当時の時代背景として、「販売競争が激化する中で、ピアノの音色はより硬く、金属的な鋭さを加え始めていた(響愁のピアノ p.91)」とも書かれており、先行の150型、350型とは異なる(スタインウエイ的な)パワーのある音色を目指して設計されたことが伺える。

先行のイースタインのフレームはほとんどが海外製品を実測・模倣して設計されたものだったが、このモデルは完全に杵淵氏のオリジナルであり、いくつかのユニークな点が認められる。以下に文献「響愁のピアノ」より引用する。

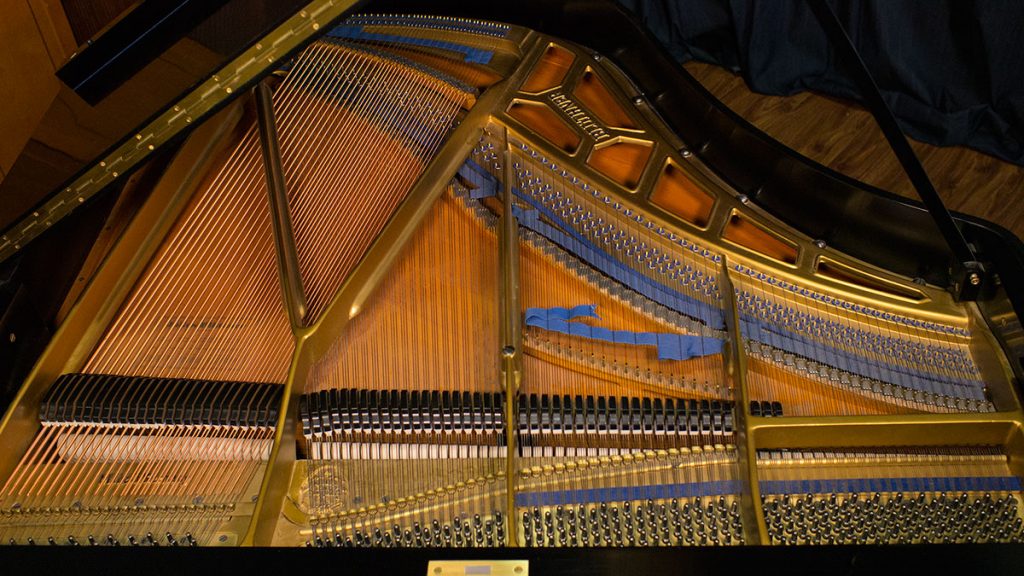

実物大の平面図を見て、イースタインの社員たちは息を呑んだ。鉄骨の柱が1本多いのだ。低音部の最外周にケースの内側をなぞるように柱が通っていて従来の150型や350型とも、いや他社の鉄骨とも明らかに形が違っていた。ピン板をはめ込むくりぬき窓も五つ(350型は四つ)あって仕切りが一本多いせいか、間口もやや広い感じがする。(以上p.92より引用)

上画像が「1本多い」外周の柱で、外周に沿ってぐるりとボルトで固定されている。フレームの重量を外周均等にかけ、響板のバランスを整えるという意図があったのかも知れない。おそらく杵淵氏による実験的な試みと思うが、現代のピアノに同様の構造が採用されていないことを考えると、効果のほどは期待できないような気はする。

ちなみにスタインウエイの場合、外枠(リム)も音響装置と考え、響板とリムを隙間なく接続して全体を響かせる構造になっているそうだ(参考資料:島村楽器公式ブログ)。響板の外周をフレームで押さえつけてしまう杵淵250型とは対照的である。

「1本多い」外周の柱には杵淵モデルである証「Designed by N.Kinebuchi」のエンボスがされている。杵淵250型の第1号は完成時に素晴らしい音色を出したそうで、氏はあまりの感激に鉄骨にKINEBUCHIとサインを入れたという逸話がある(p.96)。その後もサイン(刻印)はしばらく続いたとされるが、やがてこのモデルの仕上がりにムラがあることが判明するとサインをやめてしまったそうだ。おそらく画像のエンボスとは別に杵淵氏本人によるサインが入った個体があるものと推測される。

第1号の完成時期は明示されていないが、書籍の記述では、杵淵氏がヨーロッパから帰国したのが1963年11月で、それから間もなく開発が始まったとされる(p.92)。着手から約1年で第一号が完成した(p.96)ことから、1965年初頭ではないかと思われる。当方所有の個体は1965年12月製造であるので、1号機完成から1年以内に作られたものだろう。既に鉄骨のサインをやめてしまった後の個体と考えても矛盾はない。

上画像の中音域のピン板を二分している縦の支柱が通常のピアノより1本多い仕切りである。これがあるから優れているというものではないだろうが、YAMAHAピアノでここに仕切りを設けているのはフルコンサートのCFXのみである。おそらく奥行きの長いフルコンではフレームの歪みを抑制する意図があるのだろうと思うが、190センチクラスの杵淵250型では特に意味は為さないのかも知れない。

書籍では触れられていないが、個人的にはこの肉抜き穴が独特だと思う。ここは円形に開窓しているピアノが多いが、杵淵250型ではできるだけ広い穴面積を確保したいという意図が見える。そのために左右の支柱のリブをアーチ状に結合し、強度を稼いだのだろう。響板の振動をできるだけ殺さずに肉抜き穴から放出しようと考えたのではないだろうか。

このピアノにかけた杵淵氏の意気込みは相当のものだったそうで、当時の職人たちにうるさいほどの注文をしたとされる。以下に書籍から引用する。

まず駒の加工が実にやっかいだった。通常は放物線のような自然な曲線を描くが、今回は中音部の最初の三音分だけが「くの字」に曲がっているのだ。低音部からの音の移行が滑らかになるよう、弦を長めに張るための工夫だ。しかもこの三音について、杵淵は巻線を使うことを求めた。(以上p.94より引用)

上が画像の左側の3音部の駒が「くの字」とされている部分。ここだけ弦を巻線にした上で有効弦長を「短く」しているように見える。有効弦長と巻線による関係はコチラのサイト(ピアノの仕組み「低音部の弦設計」)に書かれている。弦の倍音成分は理論値より高い音になる傾向があり、この現象を「インハーモニシティ」というらしいが、文献「ピアノ知識アラカルト」にもこれについての記述がある。以下引用する。

実は音楽家も調理師もオクターヴが完全に合っていると感ずるのは、下の音の二倍音に上の音が合っている場合なのです。簡単な理論では二倍音は原音の二倍の振動数を持っているはずです。しかし実際のピアノでは違うのです。ピアノの絃は硬質の鋼線で太さもチェンバロ等と比較すると相当に太いもので、特に高音部は他の部分と比べて長さの割合には太いのです。硬く太く短ければどうなるか―二倍音にしても、原音に対して正確な二倍や三倍の音は出さずに、それよりも高い音を出すわけです。どうしてそんなことになるのか―硬く太く短ければ、分割して発生するべき倍音の節の部分が点ではなく、ある長さだけ動かないと考えられます。すると振動する長さはそれだけ短くなり、原音に対して二倍音は二倍以上の振動数を持ち、三倍音は三倍を越える音となり、四倍五倍となるに従って原音と実際の倍音との違いは大きくなっていきます。

中略

さて、調律師にとって一番いやなことは、高音域に達したときに1本の絃がその倍音(正確な倍数でないことはすでに述べた)と干渉してうなりを発すること、特に日本の多くのアップライトやヨーロッパのものではベヒシュタインの高音部に多いし、また低音でも巻線部分に入ったとたんにオクターヴを合わせると十度のうなりが少なすぎたり、五度で合わせればオクターヴが全く合わなくなったり困惑することがあります。(ピアノ知識アラカルト P26-29より引用)

インハーモニシティを小さくすることだけを考えれば弦を「細く長く」する方が有利であるが、氏は自身の調律の経験を基に、裸線と巻き線で特性が急激に変化しないように、移行部の3音の弦を敢えて「太く短く」設計したと思われる。

引き続き、駒の設計について以下文献より引用する。

「響板との接着面は小さい方がいい」という要望を受け入れて、駒の両脇を少しずつ削る作業も加わった。「少しでも響板を軽くしたい」という考えから、響板と駒の接合には従来の木ねじを使わず、ハンマーシャンクと同じ丸棒を使うことになった。スタイウェイもこの方式だが、木ねじを使うよりも工程が複雑化する。ピアノ全体が響きを作るようにと、支柱材を広葉樹のブナから針葉樹の赤松に替え、材料費もかさむことになった。(響愁のピアノ p.95より引用)

画像では分かりにくいかも知れないが、駒の下部が細く削り取られていてくびれている。反対側も同様で、響板との接触幅が一定になるように削り取られているように見える。

響版と駒の接合部は響棒を貫く部分のみ木の丸棒で固定されているが、その他は木製のワッシャーと金属ネジが使われている。その間隔にも何らかの意図があるのだろうか。

「針葉樹の赤松」とされる支柱は放射状に配列されている。確かに木目はブナというより針葉樹に見える。ブナより赤松の方が柔らかく、構造材としては不利な気がしてしまうが、杵淵氏は自著でこう語っている。

バックの柱にしてもそうである。あれは強度の一部としての支柱の意味と、振動を各部につたわらせ楽器全体を鳴らせる意味で、振動の伝わりの早い松柏類を多くの場合に使うのだが、ごく最近(注:記事掲載は1974年)までは、もっとも振動伝達のおそいブナ材が使われていたのである。機械として把握していて、楽器として考えられていなかった証拠である。(ピアノ知識アラカルト p.100より引用)

同様の考えから支柱の材に針葉樹を採用しているメーカーにベーゼンドルファーがある(参考リンク:宮地楽器)。なお、2019年現在ブナよりも赤松の方が安価のようであるが、楽器用の材木となると事情は異なるかも知れない。

1965製の杵淵250型の響板ロゴは最も後期のバージョンになっている。周囲に四角い色ムラが生じているところを見ると、このサイズのデカールなのだろう。イースタインの響板の材は「響愁のピアノ」p.23によると北海道産のエゾ松とされているが、杵淵氏は自著で昭和30年頃に資源が枯渇したと書いている(ピアノ知識アラカルトp.83)。よってこの個体の響板の材料は不明。なお、エゾ松といっても俗称クロエゾマツとアカエゾマツの二種類あるらしく、どちらも楽器の材料として使われるが、特に優秀なのは別種のアカエゾ松だそうだ。鳴りの良し悪しは響板の材料だけで決まるものではないが、杵淵氏は自著でこう語っている。

いちばんたいせつな響板にしても現在(注:1974年)日本のエゾ松を使ったピアノなどほとんど見当たらない。良質なエゾ松はピアノの材料としてルーマニアのフィヒテにひじょうに近い性質を示し、音に伸びがあり粘りがある。しかし、現在のあらゆるピアノに使われているアラスカのスプルースは材質に粘りがなく、バンーと瞬間的な頭でっかちの音は出るが、何か索漠たる音でバーンとはいかない。それでも売る方は日本人が外国に弱いのを見込んで、「世界でいちばんピアノに適した木をアラスカから輸入している」という。買うほうは音がわからないから、日本のエゾ松を選んで使っているなどというよりも何か高級なもののような気がして、これはアラスカの木だなどと喜んでいる。(ピアノ知識アラカルト p.100より引用)

フィヒテとは「ドイツ唐檜」ともいわれ、ヴァイオリンの表板にも使用される材だそうだ。氏の物言いは手厳しいが、国産エゾ松を響板の材として高く評価していたことが伺える。とはいえ、1974年には既に良質な国産エゾ松材は手に入りにくくなっており、使いたくても使えなかったという事情もあるだろう。なお、氏は「技術の自信に裏打ちされた斬新で直感的な発言が国内の大手メーカーからは疎まれる存在でもあった。(p.91)」とのことで、著書ではA社、B社と社名は明らかにしないまでも国内メーカーに対して厳しい異見を述べていたりもする(p.112)。

ちなみに氏が酷評していた「アラスカのスプルース」は現在のピアノの響板材料としてスタンダードなものであるが、スタインウエイの響板にも使われているらしい。もっとも、大量の材から厳選した素材だけを使っているために、非常に歩留まりは悪そうである(参考:島村楽器公式ブログ)。要はスプルースでも良質な部分だけを適切に使えば優秀な響板は造れるというということなのだろう。

道産アカエゾマツについては、こちらのサイト(えんがる歴史物語)よると「戦後復興のためにほとんどのアカエゾマツの木を伐採」してしまったらしい。現地企業の北見木材株式会社は昭和25年に日本楽器(現在のヤマハ)に国産アカエゾマツの原木を送るために創立された会社だそうで、ヤマハのグループ会社という扱いになっている。現在の製品は大半が輸入木材の加工品らしいが、ピアノ響板の国内シェアは70%、世界シェア16%というのだから大した優良企業である。北海道の冷涼で乾燥した気候が響板の製造には適しているのだそうだ(参考資料:開発こうほう 2006年7月 北海道開発協会)。

資源としては枯渇してしまった道産アカエゾマツであるが、楽器用材としての優れた性質を見込まれて植林はされており、ヤマハが2013年に76年生のアカエゾマツ5本(伐採は2008年)を使い、ピアノ14台分の響板を試作したところによると、性能試験には合格のレベルであり、人工林材が響板材として有用であることが示唆されたとのことである。しかし、人工林は2014年の時点で30年生以下の若い樹木が大半で、今後資源として活用するには無節材に育てるための「枝打ち」という手入れと30年の歳月が必要になるらしい。(参考資料1:ピアノ響板材料としての可能性 林産試験場)(参考資料2:アカエゾマツ人工林材でピアノ響板を作る 道総研)

以上の経緯を経て、2016年には北見木材(株)と北海道オホーツク総合振興局、遠軽町の三者により「『ピアノの森』設置に関する協定書」が締結され、将来ピアノの響板の材料として北海道産のアカエゾマツ材を安定的に供給できることを目指した森づくりの活動を行うことになったそうだ。数十年後には国産エゾマツを使ったピアノが作られる時代が来るのだろう。(参考資料:遠軽町広報ページ)

余談であるが、自分は2010年に当地の丸瀬布を訪れ、かつての林業で活躍したSLや、ピアノ部品の展示がされている資料館を見学したことがある。旧blogに関連記事あり。

少し横にそれてしまったが、杵淵250型の話に戻そう。当方所有個体の鍵盤蓋のロゴは文字の角にトゲトゲのあるタイプで、最もよくみかけるものだ。ロゴは数種類のバリエーションがある模様。

上の個体は角に丸みがあるバリエーション。

コチラは滅多にみかけないタイプだが、縦長の書体になっていて印象が異なる。杵淵250型は受注生産で個体数は少ないし、あまり長期間生産されたとは思えないが、なぜかバリエーションが豊富である。

当方所有の杵淵250型の鍵盤には水牛の角と黒檀が使われている。水牛の角は皮膚が変化したもので物質としては蛋白質らしい。そのため虫食いの被害が発生することがあり、あまり長持ちしない素材なのかと思いきや、ウチの個体は製造後50年以上経過していても割れや黄ばみが発生していないし、手触りも悪くない。きちんと使ってあげれば虫が食うこともないだろう。

欠点は表面が均質ではなく微細な窪みが黒く汚れて見えることか。水牛角はベトナムでは工芸品の材料として割とメジャーな存在のようで、食器や小物に加工されている。加熱して曲げたり伸ばしたりすることもでき、加工性は悪くないようだ(参考リンク)。ハンコ業界では象牙の代用品として使われているし、象牙鍵盤の代用品としてもっと使われていても良い素材と思うが、ネットで調べても他の事例を見つけられなかった。

ところで、「完成第一号のピアノは当の杵淵も驚くほどの素晴らしい音色を出した(p.96)」とされる杵淵250型であったが、先に書いたように仕上がりにムラがあることが判明する。以下に響愁のピアノより引用する。

第一号のように比類ないまでに素晴らしい音を出すものがあるかと思えば、嶋本や鶴来らベテラン調律師がどんなに手を尽くしても、美しい響きを得られないものも出てくるようになった。材料は厳選するし、もちろん工程に手抜きなどありえない。どうやら設計上の問題点があったようだ。それでも受注生産だから多少響きが悪くても出荷しない訳にはいかず、杵淵モデルに対する愛用者の評価は真っ二つに分かれた。もっとも独り歩きするのは悪い噂だけ。「イースタインは杵淵に踊らされて、結局あの程度のものしかできなかった」といった業界の風評も瀬島の耳に入ってきていた。杵淵は決して口には出さなかったが、だんだんと不本意さが募ってきたのだろう。鉄骨のサインも止めてしまう。(響愁のピアノ p.97より引用)

当方所有の杵淵250型は旧blog記事で書いたように、H8年に販売店で試弾した上で購入したものだ。試弾といっても当時の自分はほとんどデジタルピアノしか弾いていなかったので評価能力には問題があったと思う。それでも当初から鳴りのバランスの悪さは感じていた。低音は鳴り過ぎるくらい鳴るし、高音も突き抜けるようによく響く。しかし曲を演奏すると、主旋律を奏でる音域の音量が足りず、聴きたい音が十分に聞こえてこない。試弾では同一価格帯の他のピアノにも触れてみたが、似たような傾向があったので安価な中古ピアノはそういうものなのか、もしくは自分の演奏のクセが悪いのだろうと解釈していた。

書籍「響愁のピアノ」はH9年の発行でピアノ購入時にはまだなく、「設計上の問題点」についての記述は後に知ることとなったが、自分が感じている特定音域の伸びの悪さがこれに該当するのかどうかは判らないし、長年他所のピアノに触れる機会もなかったものだから、実際に問題点があるのかどうかも判然としなかった。調律時には要望を伝え、ある程度バランスは改善したものの、鳴りの悪い音域に合わせて他の音域の鳴りを絞る方向でデチューンするしかなく、不満点が解消したとは言えなかった。書籍の「ベテラン調律師がどんなに手を尽くしても、美しい響きを得られないものも出てくるようになった。」が自分のピアノに該当するとは思いたくなかったが、仮にそうであっても「日本一」の杵淵氏が問題の本質に迫れなかったことを考えると素人の自分にはどうしようもないと半ば諦めの境地でもあった。

しかし、H30年にピアノのレッスンに通うようになり、複数のYAMAHAのグランドC3に触れる機会が得られたことで、モヤモヤとした疑念は確証に変わることとなった。自分の杵淵250型は教室のC3と比べると明らかに次高音域の伸びが劣っていたのである。C3の次高音はアクセントを付けて叩くとそれに応えるように金属音成分が上乗せされ、突き抜けるような音色に変化するのに対し、杵淵250型では音量は多少増すものの音色はあまり変化せず、内に篭ったような成分が混ざっている感じがする。

具体的にどの音域なのか鳴らしてみると、概ね下画像の右から2番目のピン板の区画の音域がそのような傾向であった。440HzのAの音の前後D#からGまでの17音が該当する。H31年3月にこのピアノをオーバーホールすることとし、この機会にピアノの仕組みについて勉強しつつ問題点について考察してみることにした。

杵淵250型はスタインウェイのピアノを参考に設計されたこともあって、イースタインとしては最初にして唯一のデュープレックス・スケールを取り入れたグランドピアノとなった。原理としては、有効弦の前後を整数比で区切って倍音共振を起こし、その振動をフレームに伝えて鉄骨を鳴らし、パワーある音色を生み出すというものだ。上画像では駒側のフレーム上に載っている金属板(アリコートプレート)、ピン板側のフレーム上に設けられた階段状に区切られた土手(ベアリング)、鉄骨裏側に埋め込まれたカポダストロバーがそれにあたる。元々はスタインウェイの発明だそうだが、特許権は既に切れており現代のピアノのほとんどに採用されている。

オーバーホール時に弦をすべて取り払ったところで、これらの状態をつぶさに観察すると、疑わしい箇所が見えてきた。アリコートプレートがフレームに密着しておらずガタついていたのである。張弦するとプレートは弦圧で押さえ込まれてガタツキが解消するので一見問題ないように思われるが、プレートの歪みがバネとなって弦を下から押し上げ、駒にかかる弦圧を低下させ、音の伸びを悪くしている要因になっているのではないかと考えた。そういう目で駒に刻まれている弦の圧痕を観察すると僅かに浅い感じもする。某調律師さんによるとこのあたり、YAMAHAピアノではアリコートプレートの裏にダボが付いていて、鉄骨の形状がアリコートプレートに吸い付くようなレベルでピタっと

よくよく観察するとアリコートプレートの載っている土台のフレーム側が平面でなく支柱に対して微妙に坂になっていた。これがガタツキの原因だろう。杵淵250型はイースタイン初のアリコート式グランドであるのでノウハウに乏しく、フレーム製造時に必要な配慮を欠いていた可能性はあると思う。張弦してしまうと問題点が見えなくなるだけに、完成後のピアノをベテラン調律師が弄ってもどうにも出来なかったと考えれば矛盾もない。

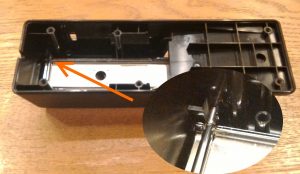

以上の仮説を立てた上で、オーバーホールをお願いした調律師さんと協議した。実証するには2つの手法が考えられる。根本的解決としてはフレームを削って当該箇所を平面化し、アリコートプレートを密着させることだ。しかし、これはフレームに何らかのダメージを与える可能性があるし、フレームの再塗装も必要になる。現状でフレームの塗膜はさほど劣化していないこともあり、今回はピアノを自宅に据え置いたままのオーバーホールを予定していた。フレームに手を加える場合、工房への運搬が必要で費用負担は跳ね上がるし、望ましい結果が得られるという確証もない。よってフレームはそのままに、アリコートプレートを削ってフレームの歪みに合わせるという手法を採ることとなった。

問題の音域のアリコートプレートは低音側10音と高音側7音で2枚に分割されている。とりあえず最も音色に不満を持っていた低音側10音のプレートのみ削ってみることになった。アリコート削りは金属加工の得意な助っ人調律師さんが担当。プレートの裏側をディスクグラインダーで少しずつ削り、現物合わせでフレームの曲面に合わせる作業となった。プレートは銅製にクロームメッキがされているようで、削った部分は地金が露出した。防錆の観点からは好ましくないが、表に露出しないので水をかけたりしなければ問題ないだろう。ピタッと貼り付くレベルまで微調整の上、張弦がなされた。

張弦直後は良く分からなかったが弦が馴染んでくると、明らかに以前より響きが違っていることが実感できるようになってきた。鍵盤を強く叩くと金属音成分がプラスされてキラキラと抜けるような音色が出せるようになったのである。弦は新品に入れ替えたわけだから、音色が変わったのは弦によるものという解釈もできそうだが、だとしたらプレートを削っていない高音側7音の音色も変化するはずである。しかしながらこちらは以前と同様に篭った成分を含んだ抜けの悪い音色のままだった。ここで高音側のアリコートも削って検証すれば音色の変化の理由は明らかになる。やれるところまでやってみようということで、一度弦を緩めて高音側のプレートを外し、低音側と同様に削ることになった。

結果は予想通りで、明らかにプレートを削る前後で音色に違いが認められた。フォルテで叩いた時の次高音部全体の音色に金属音成分が加わってパワフルになり、上下の音域とも繋がるようになった。当初は弦圧の問題を疑っていたが、音色の変化を聞いた感じだと、おそらくアリコートの機能不全が原因だったのだろう。原理的にアリコートプレートは、倍音共鳴している弦の振動をフレームに伝える「駒」的な役割を持っていることになるが、これがわずかでも浮いていることでフレームに十分な振動が伝わらず、本来の性能を発揮できていなかったのだと思われる。杵淵氏が生前解明できなかった音色の問題点がここにあるのかどうかは不明であるが、少なくともウチの杵淵250型については、アリコートに問題を抱えていたと考えて間違いないだろう。

さて、今回のオーバーホールであるが、私も少し作業に参加している。ブリュートナーを真似たピン板の真鍮版磨きである。「ピンの振動をフレームに伝えないようにするため」のものだそうで、350型も同様の構造になっている。

この真鍮板はクリア塗装が施されており、概ね金属光沢を維持しているものの、所々に錆が浮いてしまっていた。オーバーホールでチューニングピンを外した状態になったので、この機会に錆落としとクリア塗装をやり直すことにした。

できれば真鍮板を取り出して電動サンダーでガンガン削りたいところであったが、残念ながらフレームを外さないと分離できない構造になっていた。仕方ないのでフレームの塗膜を傷つけないようにマスキングテープで保護してミニルーターのワイヤーブラシでチマチマ削ってペーパーで仕上げることにした。キワのところが大変削りにくく、手間がかかって根気の要る作業だった。鏡面仕上げ、といきたいところだったが、下にピン板があるために水研ぎすることはできず、ヘアライン仕上げで妥協することにした。

塗装前には十分なマスキングを施している。ピン穴から塗料が染み込まないように、適当なネジやピンで蓋をした。塗料の食いつきを良くするため、初めにメタルプライマーをスプレー缶で吹き、エアブラシでラッカークリアーを2回、半光沢クリアーを1回の合計4回の吹き付けを行った。ドアに目張りをしたが、数日間家が溶剤臭くなって参った。

マスキングでついうっかりシリアルナンバーの上にテープを貼ってしまったのだが、テープと一緒に剥がれてしまった。この書体のシリアルは他のイースタインピアノでは見られないものなので、前回のオーバーホールで塗りつぶされたものをインスタントレタリングで転写したものと思われる。

一応モデラーの端くれなので、エナメル塗料と面相筆でレタッチしてみた。上からクリア1回、半光沢クリア1回の吹きつけを行ったので軽く擦ったくらいでは剥がれないだろう。

クリア塗装は錆予防の目的だが、張弦時に弦の断端が当たると傷が付いて後々錆が浮いてくると予想されるため、弦の張り込みが終わるまで厚紙のシートで覆って保護することにした。弦を張った後に引きちぎって除去したのだが、結構固くて手間だった。予めミシン目を付けておけば良かったと後悔。

表層を半光沢塗装にしたことで粗が目立たない仕上がりになった。ピンや弦はは新品に交換したし、アグラフやベアリングも磨いたのでしばらくは綺麗な状態を保てると思う。

今回張り替えた特注のバス弦。巻き線断端の処理がお見事である。銅の金属光沢が綺麗だが徐々にくすんで来るのだろう。

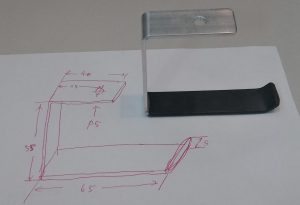

ところでこのピアノ、和室に置いているため前2本の足が畳にかかっている。重量拡散用の板を噛ませている関係でペダルの位置が高くなってしまっていた。自分は慣れてしまったが、息子が踵を床面から浮かせてペダル操作するクセがついてしまったので矯正の目的もあって足台を製作した。材料として、18mm厚・300x910mmのラワン合板1枚と3mm厚のアガチス板を数枚購入。その他家にあったカーペット材や端材を適当に使った。

ラワン合板は端を27mmの太さで2本切り出して両端に積み上げるように木工ボンドで貼り付けて足にした。内側2本の足は18mm厚のシナランバーコアの端材を利用。ステイン塗装をしくじってムラがでているが普段は見えないので気にしない。

表に見える部分はアガチス板を貼ってツキ板としている。数日かけて1枚ずつ張り合わせ、トリマーで45度の面取りをした。カーペット材はおよそ3mm厚で、アガチス板とほぼツライチになっている。塗装はワシンペイントの水性ステイン(マホガニーブラウン)で着色し、水性ウレタンニスを5~6回塗り重ねて光沢仕上げとした。ピアノ塗装には及ばないが、筆塗りなのでこのあたりで妥協。

ベースの板はラワン合板なので積層されているが、ツキ板により表から木口は見えないようになっている。カーペット材はタッカーで密に留め、滑り止め足は100均のコルクシートを貼り付けている。

杵淵250型の譜面台は150型と同じ大型のもので、立てて弾くと結構音が遮られる感じがする。海外には洒落た透かし彫りの譜面台のピアノがあるが、単なる装飾ではなくて奏者が音を聞き取りやすくするという意味もあるようだ。

杵淵250型開発の後日談として、書籍「響愁のピアノ」には以下のように書かれている。

しかし杵淵もイースタインも250型で懲りるどころか、引き続き新たなグランド開発に意欲を燃やす。250型での失敗を教訓に、新たに設計した200型、200型を縮小して製作したO型という具合に、イースタインの杵淵モデルは計三機種になった。200型は250型に比べ、まとまりのある音色と均質な仕上がりが特色だった。O型は専ら東京にあった福山ピアノからの依頼で製造し、製品にはFUKUYAMA&SONSという同社のブランドを付けて出荷した。(響愁のピアノp.97より引用)

書籍では杵淵250型は失敗作扱いになっており、オーナーとしては複雑な気持ちである。O型とは、フクヤマピアノのグランド後期型(ピアピットにオーバーホール記録あり)がそれに該当するかも知れないが、詳細は不明。200型についてはネットでは一切の情報が見つけられなかった。さらに、書籍にはこう綴られている。

しかし、杵淵は最初に設計した250型の真の完成を諦めきれなかった。三機種が揃った後も、鉄骨をくり抜いてピン板をはめ込む方式を止め、鉄骨にそのまま穴を開けてチューニングピンを打ち込むようにするなど、少しずつ改良を重ねていく。実は当初の250型のピン板は薄く、チューニングピンも短い特注品だった。このため製品によっては弦が弛みやすいといった欠点があり、これを真っ先に解消させた。(響愁のピアノp.97-98より引用)

改良が行われた時期は不明であるが、ネットでは改良後の個体の情報は見出せなかった。もっとも、杵淵250型は5台程度しか存在を確認できなかったのだが。杵淵250型の完成からおよそ14年後の1979年11月2日に杵淵直知氏は急逝され、「設計上の問題点」については解明されないまま永遠の謎になってしまった。アリコートプレートの問題点がそれに該当するかどうかは複数の個体で検証する必要があるが、なにしろタマ数が少ないため難しいだろう。

なお、今回のオーバーホールでは他にもハンマーシャンク交換と鍵盤のオモリ調整も行っている。ヤマハピアノに比べると若干のアクションのクセはあるものの、次高音の音質がクリアになったこともあり、以前より弾き易い楽器に生まれ変わった。それなりの費用(安い中古グランドが買える程度)はかかったが、数十年の延命はできたと思われ、自分が生きている内はこの楽器を使い続けるつもりだ。今回の記事が、1台でも多くの古き良き時代のピアノを次世代に橋渡しするきっかけになれば幸いである。