9月1日に札幌で開催された「ゲームトレジャー2」に行って来きた。第1回目は昨年12月に1回目が開催されていたそうで(知らなかった)、今回が2回目。北海道でこのジャンルのイベントが開催されるのは珍しく、猫の手リモコンなど自前の同人ハードの手応えを得る良い機会だったので出展を申し込んだ次第。

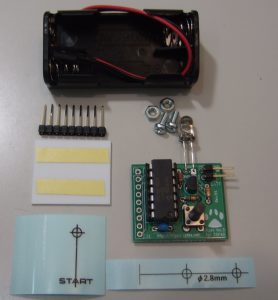

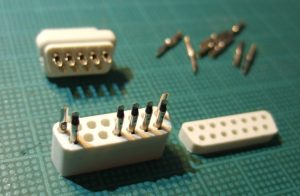

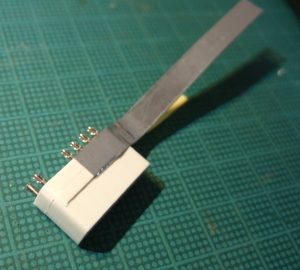

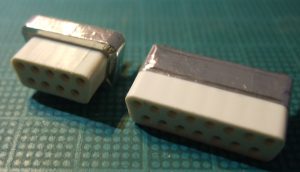

ウチの頒布品は猫の手リモコンシリーズのうち、1号(レトロPC受信機)、3号b(SFC改造PAD)、虎の手3号(SS改造PAD)、4号(FC受信機)と、電子工作マガジン掲載のデジタルアンプ基板、新作の猫の手モータードライバ基板。

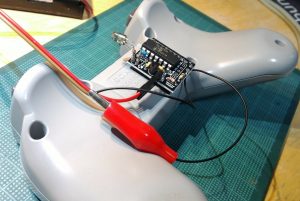

前日にテーブルの大きさを想定して予行演習していたので、当日は無難に設営完了。画像では見えないが、MSXはカシオMX-10をモニターの裏側に設置している。MSXには猫の手1号を2本挿しにして沙羅曼蛇の1P+2Pのシンクロプレイを体験できるようにした。

猫の手リモコンは実機で応答性能を体験して頂くのが重要と考えていたので、少しでも興味のありそうな方にはお試しプレイをお勧めした。操作感覚は概ね好評で、ゲームでの遅延や通信途絶が起こらないことをご理解頂けたと思う。PADの電源に単4電池を使うことのメリット(交換が容易で長持ち)も重要なアピールポイントだった。

改造済みPADは家電のケンちゃんさんでは委託販売できない(商標権の問題を懸念)ため、今回のイベントで初めて完成品を頒布。ジャンク箱をイメージしたダンボール箱から好きなPADを選び、実際にボタンの反応などの動作チェックしてからお買い上げいただくスタイル。SFC型とSS型と同数用意したが、やはりというかサタパの方が人気。ゲームイベントだったので受信機の方はFC版の方が若干売れ行きが良かった。

ついでに頒布したデジタルアンプ基板も数名の方にお買い上げ頂いた。うっかり作りすぎた基板(のみ)は無料配布。一応アフターフォローとして、簡易説明書とPICマイコンのファームウエアを貼っておく。電源はアップル純正充電器をオススメ。

ちなみに、隣の隣のブースのM.K Workshopさんは以前にウチのサイトでドリキャスのスピンドルモーターを共同購入された方と判明。PC-8001シリーズのPCG互換ボードを作っていたり、QD(クィックディスク)システムを弄り倒していたりとハイレベルで、会場内の数少ない同人ハードウエア系の出展者として仲間意識が芽生えたり(笑。

反対側の隣の隣のブースはゲームショップ1983さんで、店長はMSXサークルSYNTAX代表のいまむら氏。奇しくも会場はかつてSYNTAX主催のMSXユーザーの集いが開催されていた場所と同じ(建物はリニューアルされているが)で感慨深いものが。店長さんとスタッフさんには猫の手リモコンをお買い上げいただいた(ありがとうございました)。

一般参加のお客さんにも昔ウチのサイトを見ていた方がおられたり、これまでの活動も無駄ではなかったと思った次第。お客さんには代わる代わる猫の手リモコンの体験プレイをして頂き、充実した4時間であった。もっとハードウエア系の出展が増えればいいなと思いつつ、機会があったらまた出展するかも。