前回に引き続き、イースタイン(東京ピアノ工業)のグランドピアノのまとめ、第2回は350型。奥行き192センチ(ぴあの屋ドットコムデータによる)のイースタイン最大のモデルである。

おことわり

現物が希少であり、自分で写真を用意できないためネットで集めた画像を引用・転載しています。資料性を鑑みて、オリジナルを改変せず、できるだけ引用元を明らかにしています。現行の著作権法上認められる研究目的の引用と解釈していますが、権利者からの申し立てがあれば削除等対応します。

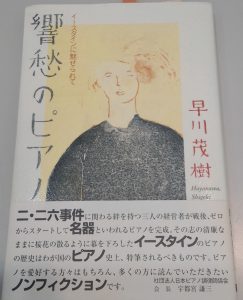

イースタイン350型については書籍「響愁のピアノ」に旧250型の完成(1954年7月)の後2~3年で開発された(p.52)と記述されており、完成は1956~57年頃と推測できる。1990年の廃業の直前まで製造されていたようなので(p.234)、30年あまりの期間でそれなりの数は生産されたと思われる。ネットで探してみると、国内でも数件の情報がヒットした。

350型はフレーム外周の多角形を組み合わせたくり貫きが特徴的で、書籍「響愁のピアノ」には「ブルツナー」がモデルと書かれている(p.52)。

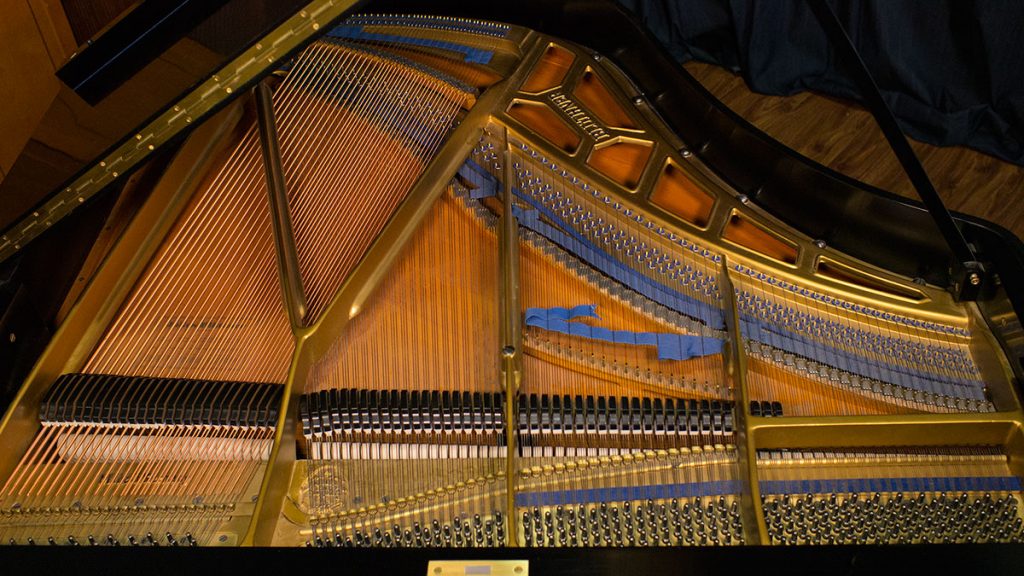

おそらく1950年代のブリュートナーModel.6が原型だろう。外周の肉抜き穴の形状がやや異なるものの、鉄骨の構造をはじめ、アグラフ、カポダストロバーの構成も一致する。ダンパーの数も同じで、弦がすべて1本張りであることや、ピン板のフレームをくり貫いて真鍮版を嵌めこんでいる点も共通。ただし、ブリュートナーには高音域側に打弦されない4本目のアリコート弦(共鳴効果を狙ったもの)が張られているが、イースタイン350型にはそれがない。

アリコート張弦についてWikipediaを参照してみると、ユリウス・ブリュートナーによって1873年に考案された仕組みらしい。1950年代になれば特許権は切れてるのではないかと思うが、ブリュートナーのフレームには最近のモデルでも「ALIQUOT- PATENT.」とペイントされていて、他社による模倣を牽制しているように思える。

なお、現在のブリュートナー(上画像)はマイナーチェンジによりカポダストロバーの構成や高音部のベアリングの配列が異なり、独立していたアリコート弦の駒も統合されている。

余談だがイースタインアップライトピアノにもブリュートナーを模倣した「B型」というモデルがあり、鉄骨の形状はオリジナルとほぼ同一らしい。現代では訴訟になりかねない事例と思われるが、当時は情報の伝達が遅く、おおらかな時代であった。

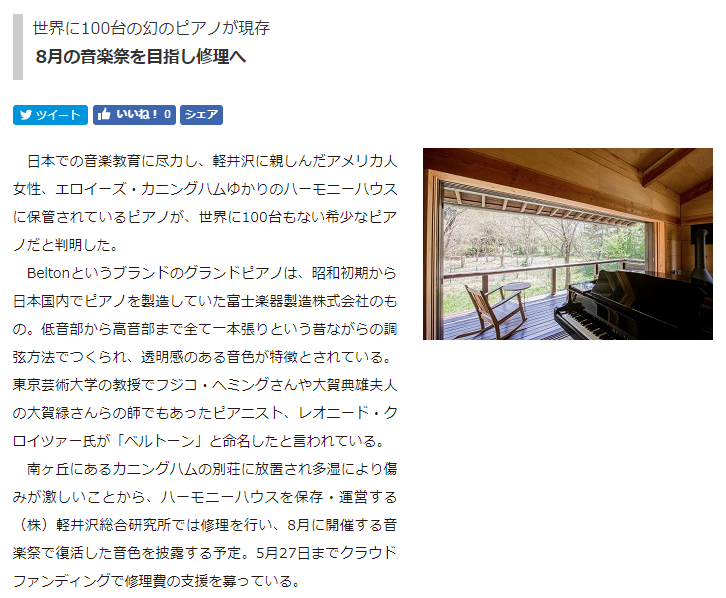

BELTON(富士楽器)もブリュートナーをモデルにしたと思われるグランドピアノを製造している。このピアノも総1本張りだが、やはりアリコート弦は省かれている。350型とはカポダストロバーの構成が異なっているが、別の時代のブリュートナーを模したものかも知れない。

フレーム外周くり貫きの形状もブリュートナーとほぼ同一で、ブランドロゴが入っている部分がちゃっかりBELTONロゴに差し替えられている。

フレームには「FINEST ART GRAND PIANO」「MANUFACTURED SINCE 1937」と鋳造されているが、この部分に描かれた図形もブリュートナーそっくり。なお、1937年(昭和12年)は富士楽器の創業年であり、このフレームの製造年を表したものではなさそう。

BELTONは1968年(昭和43年)に廃業したらしく(出展:東洋ピアノブログ)、最も新しい個体でも製造後50年は経過しており、現存数は少ないだろう。特にグランドピアノの希少性は地方紙でニュースになるほどのようだ。

話が少し横にそれてしまったが、本題のイースタイン350型の細部を見てゆく。

ブリュートナー同様の総1本張りの弦は張るのに手間がかかりそうであるが、特に響きが良くなるというわけではなく、弦が切れたときの影響が小さいとか、調律時に隣の弦に影響しないので音を合わせやすいとか、その程度のメリットらしい。

ピン板は原型のブリュートナー同様にフレームがくり貫かれて真鍮板が嵌め込まれている。この構造は後の250型(杵淵モデル)でも踏襲された。書籍によると「ワイヤーやピンの振動がフレームに直接伝わらないようになっている」(P38)とのことで、雑音の発生を抑える意図があるものと考えられるが、効果のほどは不明。

次高音域(主に右手でメロディを奏でる音域)まではアグラフが使われていて、高音部のみがベアリング+カポダストロバーの構成となっている。非アリコート式でフレームのベアリング(土手)は1本に連続しており、スタインウエイ的な意図的に倍音共鳴させる仕組みは備えていない。よって次高音域はパワー不足を感じるかも知れないが、木質的で澄んだ音で鳴りそうである。

なお、こちらの個体はオーバーホール時にピン板の真鍮版をフレームと一緒に塗装してしまったらしく、オリジナルとは色味が異なっている。

ダンパーは蒲鉾型で、響板のロゴはウチの250型(杵淵モデル1965.12製)と同様にシンプルなタイプ。フレームにエンボスされたエンブレムは音叉が下向きの旧タイプの固体しか確認できなかった。エンブレムの位置は原型となったブリュートナーと同一。

こちらの個体は1965年4月製で、山型のダンパーが使われている。YAMAHAに似た洒落たデザインの響板のロゴは1958年には既に使われており、1965年の内に新しいデザインに切り替わったものと推定される。

検索を進める内に、石山社長の動画でおなじみの「ぴあの屋ドットコム」で350型の動画を発見した。掲載元はコチラ。

この個体のカラーリングは深いワインレッド(マホガニー)でおそらくウチの250型(杵淵モデル)と同じ。非常に音にパワーがあると評されている。次の動画では弦の一本張りについて紹介されている。

一連の動画では「T型」とされているが、シリアルのT64201の最初の一文字を型番と誤って解釈したものと思われる。先頭アルファベットは製造月で、JanuaryのJから始まり、以後アルファベット順JKLMNOPQRSTV(UはU型との混同を避けるため飛ばす)で1~12月までを意味する。数字は西暦下2桁、日付2桁、シリアル1桁の順。よって、T64201は1964年11月20日製造1番となる。日に10台以上生産したときにシリアルの桁が増えるのかどうかは不明。

この個体は調律後にも動画撮影されており、「元々響板が良いので響きが凄い」「強烈」等と評されている。

別個体M65241(1965年4月24日1番)入荷時の動画もあり。掲載元はコチラ。

この個体の現在のオーナーは先ほどのtwitter画像でリンクした方のようだ。イースタインに大変愛着を持っておられるようで、youtubeで動画も公開されている。(セイコウトウテイさんから資料の転載許可をいただきました)

ブログ主 にが さま

はじめまして。セイコウトウテイこと西村と申します。

研究目的での当方のツイートの引用には、むしろ感謝しております。

…今から6年ほど前のことですが、

かれこれ30年以上付き合っているヤマハのアップライトから買い替えようと、グランドピアノについて調律師に相談したところ、

この「イースタイン」という名のピアノを勧められました。

私は宇都宮の出身ですが、

まだ子どもの時分に廃業していた東京ピアノ工業を知る由もなく、

調律師から話が出るまでは「イースタイン」という言葉を聞いたことすらありませんでした。

購入に至るまでには、

ブログ主さまの旧ブログの杵淵モデルについての考察を参考にさせていただいたり、

都内で150型グランドを設置している貸し練習室へ通ってイースタインの音色を確かめるなど、

色々と情報を集めて回りました。

もちろん最終的には、ぴあの屋さんへ足を運んで試弾しました。

350型については「響愁のイースタイン」でも記述が少なく、私も購入した後に「T型」ではなく「350型」と解りました。

…経緯はこのようなものです。

350型も製造時期によって仕様がまちまちのようですね。

あまりツイート熱心ではありませんが、

Instagramには詳細な画像を上げております。

研究に、何らかのお役に立てれば幸いです。

…私の “M65241” も製造から半世紀を超えているため、

そろそろ、本格的な修繕のための資料集めを始めなくてはならないと考えております。

突然の長文ですが、ご容赦ください。

ブログ主さまの、今後の考察を楽しみにしております。

西村様、コメントありがとうございます。お返事が遅くなりまして申し訳ありません。資料につきましては失礼ながら無断引用となっておりましたが、ご快諾いただきありがとうございます。

ご存知のようにイースタインについては、文献に会社の辿った歴史が記されているものの個別のピアノの造りについては詳しく語られておらず(しかもいずれも絶版)、特にグランドピアノについてはネットで調べても断片的な情報しか得られない状況です。そのためイースタインを先代から受け継いだ方や、中古で購入しようと考えている方がその由来や価値を知ることが困難と思われました。既にオーバーホールが必要な時期を迎えている個体が多いと思われ、このままでは廃棄されてしまうものが増えてしまうのではないかという危機感があり、今回の一連の記事をまとめた次第です。

手作りピアノのイースタインは現代の工業製品としてのピアノと比べると響きは個性的で、タッチもクセがあると思いますので、音大進学やコンクール入賞を目指す学生さんにはお勧めしませんが、大人の趣味ピアノとしては良い選択だったと思います。宇都宮のご出身であれば親近感もひとしおでしょう。ちなみに私は隣の県の出身でして、水戸の平山ピアノの平山友彦氏(響愁のピアノp.218に載っている方です)から杵淵モデルを譲り受けました。当時私がこのピアノを選択した時に嬉しそうにしておられたのが印象に残っています。

平山ピアノでは以前よりイースタインを買い取り、それをオーバーホールして販売していますが、製造年の古いものの買い取りは中止しているようです。

http://www.hirayama-piano.com/eastein.html

ピアノのアクションは消耗品ですが、ハンマー、シャンク、ウィペンといった機構部品は多少の寸法の違いはあれど概ね共通であり、特殊な部品があっても浜松の工場に特注すれば大抵のものは直せるようです。補修できるか否かは、コストを負担できるかどうかの問題になるわけですが、古いイースタインをオーバーホールして販売するのはビジネスとして割に合わなくなってきたということなのでしょう。

西村様のM65241は画像から製造時オリジナルの状態と推察しますが、フェルト類や弦をはじめ、ハンマー、シャンク、ウィペンあたりは交換時期でしょうか。Instagramの画像からウィペンは旧式のシュワンダー型と思いますが、ヘルツ型に交換されるとタッチも近代的になるのではと思います。

ご参考(ピアノ調律師 片桐健さんのblog):http://tenera.sblo.jp/article/54159229.html

タッチに関連するお話ですが、杵淵氏は自著で日本のピアノは鍵盤を押し下げるのに必要な物理的な重さが65g前後であった時代があり、スタインウェイの47gと比べてとても重かったと記しています(ピアノ知識アラカルト p.40)。私の杵淵モデルも少し重たい感じがしていましたので、オーバーホール時に鍵盤のオモリを変えてタッチを軽くして貰いました。連打性能が若干落ちるというデメリットもあるそうですが、自分はそこまで同音連打する能力がないので問題にはならず、以前よりトリルが打ちやすくなりました。

オーバーホールといえば、記事でも資料を引用させて頂いたピアピットさんがとても丁寧な仕事をされていて好印象です。以前はこちらでオーバーホールをお願いしようと思っていたのですが、当方北海道在住であり、往復の運搬の手間やコストの他、楽器に急激な気候変動を与えるのもよくないのではと思って(ピアピットさんでは環境が大きく変わる場合は作業前に数ヶ月寝かせるといったことが書いてあります)、普段お世話になっている調律師さんにお願いしました。ピアノのオーバーホールはおそらく一生に1度のイベントになると思います。自分好みの一台に仕上がるといいですね。

余談ですが、杵淵250型にサイレント機能を組み込めないか調べて貰いましたが、イースタインのグランドには組み込めないそうです。MagicStarの消音ユニットはどんなピアノにも取り付けられるとされていますが、イースタインアクションには部品を取り付けるために必要な空間が無いとのことでした。同じ理由でKORGもNG。取り付け経験のある調律師さんに現物を見てもらいましたので間違いないと思います。