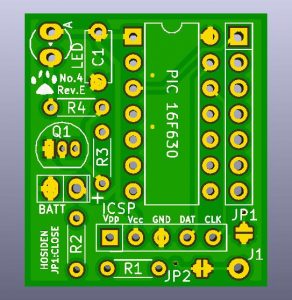

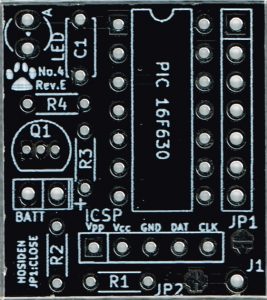

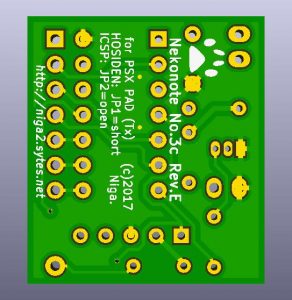

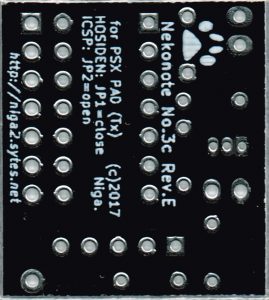

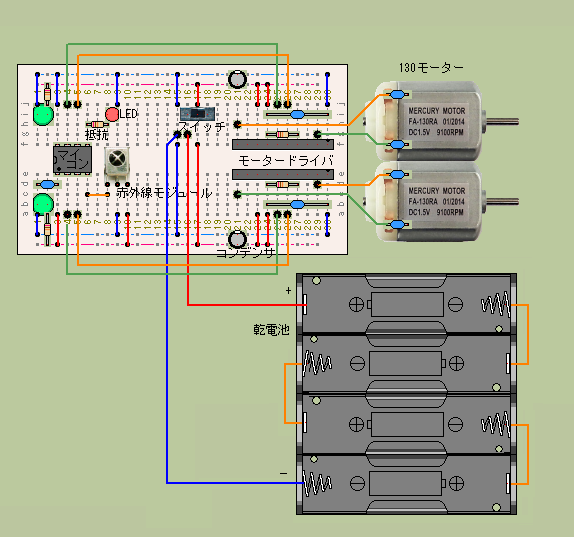

猫の手2号はMSXやメガドライブ用のジョイスティックを外付けしてワイヤレス化するためのデバイス。今回作成した基板での試作と動作チェックを行った。まずは基板に部品を実装した状態がコチラ。部品干渉や穴径など特に問題なし。

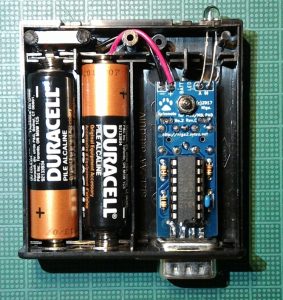

単三電池のケースへ組み込むために諸々工夫して部品を配置している。ファームをICSPで書き換える仕組みが無いのでICソケットを使用

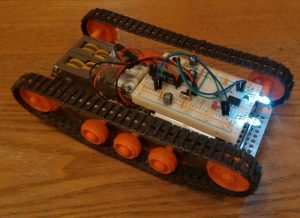

単三電池ケースに組み込んだところ。専用基板になったことで製品版っぽくなった。コチラ側にPICを実装したのはケース組み込み後に着脱できるようにしたため。

ケース加工手順は、まずDサブの穴を開けて基板を挿しこんだ状態でネジ穴を開け、ネジでケースに固定した状態でボタン穴を加工する。よってタクトスイッチはケース加工が終わってから実装する必要あり。位置決めは比較的簡単であるが、Dサブ穴を開けるのは結構大変。赤外線LEDは電池ケースのケーブル穴を拡大して挿しこんでいる。

なお、タクトスイッチはMSX仕様のジョイスティック接続時は青がSELECT、赤がSTARTボタンとなる。ファミコン+猫の手4号受信機でのプレイ時や連射等の猫の手コマンド(連射機能設定等)送信で使用する。

Dサブ9pコネクタはケースにネジ止めしていないためコネクタ着脱時のストレスが半田付け部分に集中する。ここを強化しておかないといずれパターンが剥離・断線すると予想されるが、猫の手シリーズではパッドをスルーホール化したフットプリントを作成することで接合強度を確保したつもり(1号、4号も同様)。スルーホールが横方向の応力に対してアンカーの役割を果たすので簡単には剥離しないと思う。

猫の手2号は電源が必要なジョイスティックやメガドライブ仕様のPADにも対応しているが、3V程度の電源で動作するものに限る。ウチで動作確認したところ、メガドライブの純正3B/6Bコントローラは使用可能であった。マイコンソフトのXE-1 ST2(PCモード/SEGAモード)でも安定動作した。海外の安いMD互換PADで動作するかは不明。なお、MSXとメガドラのPADは仕様が異なるが猫の手2号ではPICが起動時に接続されているPADを調べてモードを切り替えている。よってPADの繋ぎ替えは電源OFFで行う必要あり。ジョイスティック側の連射機能の使用は推奨しない。電池の消耗が早くなり、通信が不安定になる恐れがあるため。連射が必要な局面では猫の手受信機(1号・4号)内蔵の連射機能が使える。

運用中は3分間無操作でスリープするので電源スイッチを切り忘れても電池が消耗する心配はほとんどない。スリープ時は赤いタクトスイッチを押下すると動作再開。なお、MDモード時はPADのCボタンがSELECT、STARTがそのままSTARTボタンとなり、タクトスイッチの役割はWakeUp機能のみとなる。